ゲスト:浅野和之氏(㈱リクルートキャリア執行役員コーポレート戦略統括部長)/高田佳岳氏(一般社団法人LIGHT UP NIPPON 代表) も濃い時間となりました。

2014年3月17日に第4回「働き方と組織の未来」ダイアローグセッションを日本橋三井タワー11F harappaニホンバシ にて開催しました。

「未来の働き方はどうなっているのだろうか?」

「人と組織の関係性は、どう変化しているのだろうか?」

毎回、新しい働き方を推進・実践する「企業」と「個人」からゲストスピーカーを各1名お越しいただき、未来の「働き方」を双方の視点から考える本セッション、前回までの開催に引き続き、2度の定員増を経て、今回も約130名の方にご参加いただきました。ダイアローグでは、参加者同士の活発な意見交換や、全体への発信が続き、最後までとても濃い時間となりました。

(ダイアローグセッションの様子)

登壇者紹介

<企業側ゲストスピーカー>

浅野 和之(あさの かずゆき)氏:

株式会社リクルートキャリア 執行役員 コーポレート戦略統括部長

[プロフィール]

1993年リクルート人材センター入社。主に中途採用部門の要職を歴任。営業、企画としてMVP等受賞多数。その後リクルートエージェントにて新規事業部門長、執行役員人事部長など経て2012年より現職。リクルートグループは2012年に事業会社を再編。リクルートキャリアは、旧リクルートHRカンパニーと旧リクルートエージェントが統合し発足。現在は「人は仕事の場を通じて成長する、人の可能性を信じる」というコンセプトのもと、様々な人事制度や運用を実施し、起業家を多く輩出するリクルートの企業文化を構築している。

・株式会社リクルートキャリア: https://www.recruitcareer.co.jp/

———————————————————————-

<個人側ゲストスピーカー>

高田 佳岳(たかだ よしたけ)氏:

一般社団法人LIGHT UP NIPPON 代表

全国のたべごろの食材があつまるメニューのないご飯屋さん「月々」 店主

[プロフィール]

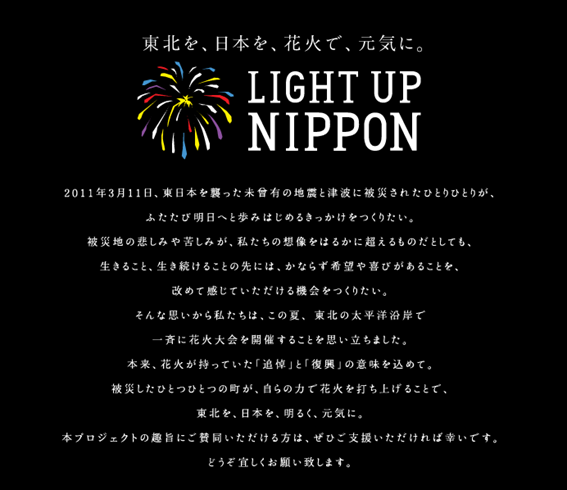

1977生まれ 東京水産大学、東京大学大学院海洋研究所卒業。在学中、岩手県大槌町の研究センターに所属。スキューバダイビングのインストラクターを経て2005年博報堂入社。東日本大震災を受け、2011年に「東北を、日本を、花火で元気に」をスローガンに、東北被災地10ヶ所において、地震で亡くなった方々の鎮魂のために一斉に花火を打ち上げるLIGHT UP NIPPONを立ち上げ、6千万円以上の寄付金・協賛金を集める。2013年に博報堂を退社。東北の旬の海産物を提供する飲食店「月々」を東京赤坂に開業し店主となる。LIGHT UP NIPPONの取組は現在、映画化、書籍化されている。

・LIGHT UP NIPPON: http://lightupnippon.jp/

・月々: http://tsukiduki.jp/

人事の視点はあくまで外。社会の中での自分たちの存在を考える。(浅野氏)

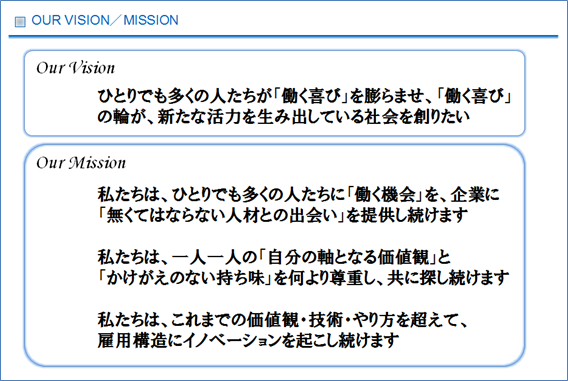

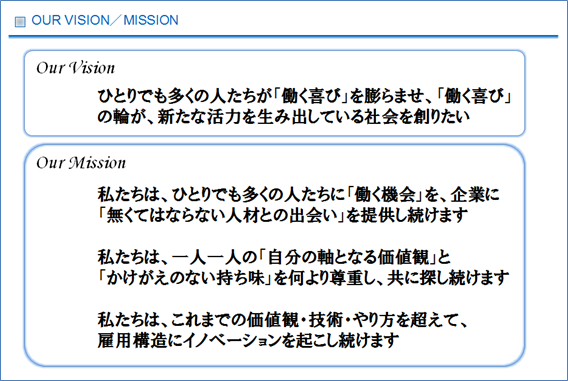

1人目は企業側ゲストスピーカーの浅野和之さん。所属する組織、リクルートキャリアのビジョンは「ひとりでも多くの人たちが『働く喜び』を膨らませ、『働く喜び』の輪が、新たな活力を生み出している社会を創りたい」を掲げている。組織のビジョン・ミッションを実現していくために、大切にしていることや、人事制度についてお話いただいた。

(リクルートキャリアのビジョン・ミッション)

=================

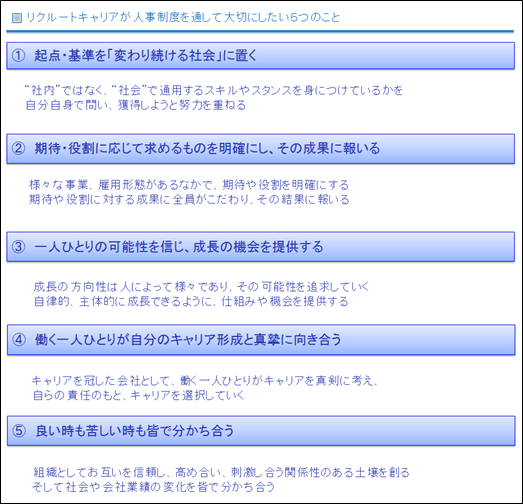

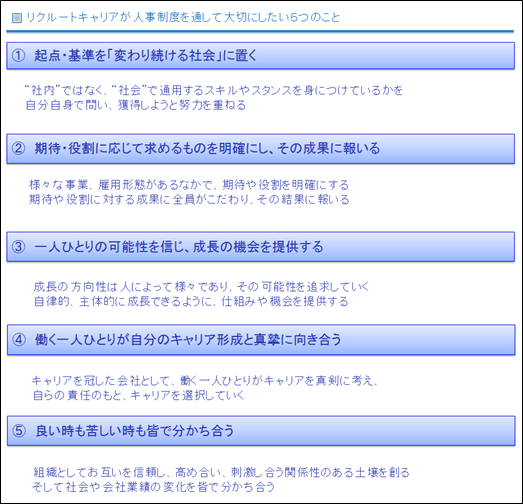

ビジョン・ミッションを実現していくために人事をどう考えるのか。それをご紹介する上で我々が大切にしている5つのことをまずお話します。

1つ目は、社内ではなく、社会で通用するスキルとかスタンスを身に着けているかどうか。特に人事は組織の内側に意識が向かいがちなんですが、起点とか基準の視点は、あくまで「外」なんだと。事業の起点も当然ながら外に置き、社会に向かって何が出来るかを考えるようにしています。この考えは、社会の中で自分の存在を考えるという意味合いで、一番上においています。

2つ目は、当たり前のことですが、期待や役割に応じて求めるものを明確にし、その成果に報いるということです。この期待・役割というのはたとえば、それぞれの雇用形態において、求めるものを明確にし、そこに対して成果が出たら、きちんと報いることであり、そこに対して全員がこだわるという考え方です。

3つ目は、一人一人の可能性を信じてその成長の機会を会社が提供していくということです。成長の方向性は、人によって色々あっていいと思っています。ただ、その可能性を信じて、自ら主体的に自立的に動き、成長していけるように、会社としては機会やステージを提供しますという考え方です。

4つ目も特徴的だと思っていますが、働く一人一人が自分のキャリア形成と真摯に向き合っていける環境である、ということです。会社があなたのキャリアを作ってくれるとか、会社にいれば自分は成長できるとか、会社が何かをしてくれるという発想は捨てて欲しいと。あくまでも自分自身が自らの責任でキャリアを作っていくという考え方です。

それから、5つ目。趣旨がここだけ違うのですが、いい時も悪い時もみんなで分かち合うという姿勢です。業績が良い時も悪い時も、社員同士が協働し、信頼し、高め合うという関係性を持つことが、新しいビジネスやサービスが生まれてくるベースなんだという考え方をこう表現しています。

(リクルートキャリアが人事制度を通じて大切にしたい5つのこと)

先がみえない中でも自分のやりたいことを起点に一歩踏み出す、それが組織の活力を生む(浅野氏)

組織風土を創るために、我々が取り組んでいることを紹介していきます。

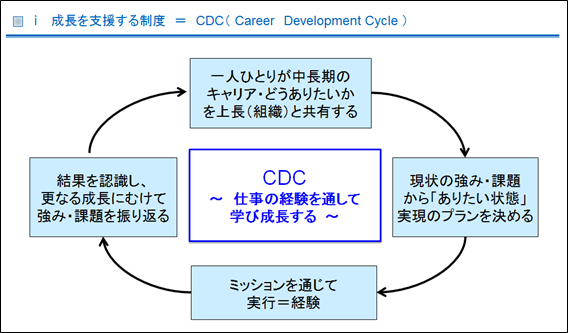

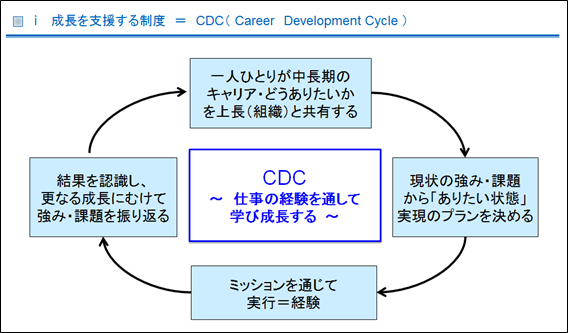

まず成長を支援する制度ですが、僕らは必ず真ん中に「人」を置いています(※下図参照)。社内では“CDC”と呼んでいますが「キャリアディベロップメントサイクル」の略です。これにどこまでこだわれるか、が我々人事にとってめちゃくちゃ重要だということをいつも言っています。仕事の経験を通して学んで成長する。あくまで「仕事の場が、成長の場である」というのが、考え方の真ん中にあり、そのうえで「一人一人が中長期的にどうなりたいのか」「キャリアはどう積んでいきたいのか」ということを上長とも共有します。今の自分の数字や、仕事における課題を設定し、理解した上で、ありたい姿に対する実現プランを決め、それを摺合せわせます。そして実行後に、「設定したプランはどうだったのか」「次への課題はどうだったのか」ということを振り返り、もう一回そもそもどうありたいのか、ということに戻る。それをグルグル繰り返すことを“CDC”と言っています。そんなの当たり前ではないかと言われるかもしれませんが、ここにどれだけ時間と人をかけて、やるかというのが、我々としては、こだわりどころだと思っています。

自分自身でキャリアを真摯にとらえ、考えて、先が見えない中でも、自分のやりたいことを起点に一歩踏み出していく、それにこだわることが活力を生み、我々の目指したいビジョンや働く喜びに繋がっていくということを信じてやっていく会社にしていきたいと伝えています。

また、僕らは人材開発委員会と言って、評価ではなく育成をテーマに、上長同士が集まって「メンバーが能力開発していくテーマは何か?」「今の仕事が何に繋がるのか?」「どうすれば、どの能力が伸びていき、本人のwillが実現していくのか?」ということを、配置とかミッションも含めて話し合っています。本人と上長だけではなく、それを第三者を含めた人たちが複眼で会話をするということが意味あると。成長していってもらう、あるいは育成していくというためには、こういう場が大切なんだということで、人材開発委員会を行っています。

(CDC:キャリアデベロップメントサイクル)

次に、多様な働き方を支援する制度についてです。基本的には育児・介護にフォーカスしていますが、僕らのコンセプトは「活躍支援」です。両立するための制度を整えますという考え方は、全然ありません。もちろん、制度は重要ですが、それはステップの一つであり、僕らのゴールは活躍支援なので、その人たちが活躍できる場をちゃんと提供するという「機会提供」という考え方に基づいています。

この他、風土醸成と言う意味でゴールインボーナス=GIB(ギブ)という制度があります。リクルートが創設した時からずっと続いている制度でして、組織としてお互いを信頼し刺激し合う関係を備える土壌を作るためのものです。簡単に言うと組織の達成状況に応じて、インセンティブ(お金)が払われる制度です。組織目標が達成できれば、組織の人たち全員にインセンティブとしてお金がでるのですが、特徴的なのは「獲得したインセンティブは必ず、会社の中で4人以上一組でどこか旅行に行きなさい、そうじゃないと半額にします(笑)」というものでして、組織でのコミュニケーションを活性化させるためにGIBを使っています。その他の制度でいうと、アニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇。リフレッシュ休暇は3年に一度与えられますが、そのたびにお金が20万出ます。またアニバーサリー休暇は、1年に1回与えられますが、5万円支給され、かつ有休も消化するという考え方なんです。有休消化促進でもありますが、実は有休を取得させることで「お互い様」みたいなコミュニケーションに繋がっていくかと思っています。

たとえば、ある人が4、5日間お休みをして、その間誰かがその仕事をサポートします。そのサポートした人も別の機会にアニバーサリー休暇をとるわけですね。そういった意味での、お互い様と言うのもありますし、サポートすることで仕事の中身が分かってしまうんですね。「こいつ、こんな仕事の仕方をしているのか」とか「この人この辺がやっぱすごいんだな」とかが見えてくるんです。それがいいという意味も含めて3、4年は続いている制度です。

最後に、なんでここまでこだわってやっているか。やはり僕らは人が中心にあり、出発点であると。CDCサイクルに、こだわっていくということについては、時間とコストがかかっても、敢えてやる。そのバランスの中で僕らは選択していくということが特徴かなと思います。

(感想シェアタイム)

Q&Aタイムでは、

「社会の情勢によって人事制度を適応させていくというニュアンスの話が冒頭あったと思うんですね。恐らく人材開発委員会が中心となって情勢を見ながら考えていくと思うんですけど、それは具体的にはどようのなプロセスなのか?

「インセンティブによって実際どのような変化が起こったか?」

「人材開発委員会で具体的にでるマネージャーの方の悩みはどのようなものがありますか?」

「会社としてのCDCに対するこだわりは理解できたのですが、時間とコストについて、最終的にどう兼ね合いとつけているのでしょうか?」

など、多くの感想や質問がでました。

浅野さんからは

「人の「will」を引き出していくプロセスは実は結構難しいです。具体的な仕事を伝えたり、与えるのも簡単ですが、では、本人は何をやりたいのかや、3年後5年後にどうなっていきたいかを引き出していく作業は、今のやってる仕事とは全く関係ないことまで含めて会話をすることになるので、自分の色々な思いを一旦横に置かないとできない。なので結構難しくて、僕らも簡単にできると思ってませんので、トレーニングだったり、スキルレベルを上げていかないといけないなあというのはすごく思ってます。」

「組織なので、必ず全員の言うことが100%実現するっていうことは、難しいと思ってますが、実現に近づくための環境や機会をできるだけ作るようにしています。」

「制度や運用については、完全に出来上がってると仰って頂きましたけど、全くできてると思ってなくて、まだまだ色々なところにチャレンジをしてる最中だとむしろ理解してるので、そこの中でのマイナーチェンジっていうのをしていかないといけないなあという事は感じてます。」

「大事なことはやっぱり評価だと思います。アウトプットが減ってる人に同じお給料をあげ続けることがまず間違いで、アウトプットが減った場合には、評価の摺合せが一番大事なことだと思います。評価とセットにするってことを必ずやっておけば、そんなに問題にはならないと思っています。今のところ問題を感じていません。」

などのお話をいただきました。

(質問に答える浅野さん)

「3.11後、東京湾の花火大会が中止に。「じゃあ、その花火僕に全部ください」(高田氏)

2人目は個人側ゲストスピーカーの高田さん。

3.11の東日本大震災後、2011年に「東北を、日本を、花火で元気に」をスローガンに、東北被災地において、地震で亡くなった方々の鎮魂のために一斉に花火を打ち上げるLIGHT UP NIPPONを立ち上げ、わずか3か月間で、7千万円以上の寄付金・協賛金を集めたという。組織に属しながら活動を進める上での葛藤や悩みを抱えつつ、2013年に博報堂を退社されました。現在は、東北の旬の海産物を提供する飲食店「月々」を東京赤坂に開業し店主でもあります。そんな高田さんの組織にいるからこそできる事、出来ない事などご自身の体験をお話していただきました。

==========================

(活動の紹介をする高田さん)

僕は、ずっと海が好きで東京水産大学に進学しました。卒業後1年間、自分探しの旅をし、サイパンでダイビングのインストラクターとして1年間働きました。働きながら、未来について考えてみると海のことをまだ勉強し足りない気になり、研究者になると面白いかもしれないと思ったんですね。そこで大学院に進むことを決め、東京大学大学院の海洋研究所で研究を行いました。ただ、このような特殊な研究所も、就職活動の時期はやってきます。海のことしか知らずに育ってしまったので、海洋とか水産とか食品関係に絶対就職しないと決めてました。なぜなら水産系には、簡単に入れたりするので、敢えて除外し、自分が全くやったことのないジャンルに飛び込もうと。あと同じ時間使うのであれば、お金を多くもらえる仕事しようと。いろいろと就職活動を行った結果、博報堂に入社しました。

入社後数年が経ち、2011年3月に東日本大震災が起こりました。丁度クライアント先にいて「この地震なんなんだ一体?」と想いテレビを見せてもらって初めて状況がわかりました。

かなり被害が大きかった大槌町は、僕が大学院の時、学生生活を送っていた場所でした。様子をみてるとすごく心配になってしまって、もうどうすればいいのかわかんないんですよね。

そして「自分は広告代理店の人間として何ができるんだろう」と考えました。体は元気ですし、体力にも少し自信があったので瓦礫撤去だとか、炊き出しをやろうとか、物資を運んで行こうとか、いろんなこと考えました。ただ考え続ける中で、ふと広告会社に所属している自分にしかできないことを考えようと。広告会社だとやはり、エンターテイメント的なことがイメージがつきやすかったんですよね。そんな時に、東京湾の花火大会が中止になります、という話があり、「あ、じゃあその花火、僕に全部下さい。これを東北に持って行って、寂しい顔ばかりで、全然楽しみの欠片もないところに、みんなに笑ってもらえるものをコンテンツとして持っていきたいです」と伝えました。とにかく明るくしたいなと思ったのです。

そして、僕は「LIGHT UP NIPPON」の企画を思いつき、企画書を作り「東京湾の花火大会を運営している花火業者さんともうお話ができて協力してくれるって言ってます。だからこの為に会社を挙げて協賛金を集めてこの花火を上げませんか?」と会社の偉い人に伝えたのです。

その人からの帰ってきた言葉は「それはカネになるのか?」です。

「それはカネになるのか?」と言ってる彼もどうかと僕は思ってしまったのですが、僕は「いや、カネにはなるかなんないかわかんないですけど。多分ならないんじゃないですかね」という話をしたら「だったら会社でやる意味はない」って言われたんですよね。それを聞いた時に「あ、確かにな」と僕自身も思いました。

会社はまあそうだよな、利益が上がらないことはロスにしかなんないから、そっか、と。

「じゃあ僕これ個人でやりたいんですけどいいですかね」と伝えたら、その役員の方も職務規定とか全然見ていなくて、僕も全く見てなかったんですけど(笑)、「おお、いいんじゃねえか。個人で頑張ってみろ。おまえのやれるとこ見せてみろ」と返事が返ってきました。

しかし、本当は職務規定違反なんですね。広告会社の人間は、広告業をやっちゃいけないのです。

そのお金を協賛企業に回ってお金集めてきますって自分で言って、自分で企画書作って、自分で協賛企業回りました。会社の名刺は一切出さずに「あの、すいません。震災復興支援で東北にエンターテイメントで協力したいと思ってます」というテレアポをひたすらやっていました。

そして、気がつけばなんだかんだで花火が上がりました。1年目、8月11日に10か所で2万発の花火を上げました。金額でいうと7千万集まったのですが、これはもう奇跡です。こんなのはもう多分二度と出来ないと思います

最終的に何が起こったのかというと、結局会社としては何もできないという結論になったのです。個人のやりたいことと会社のやりたいこと。会社として被災地にあの時、2011年に何かをするっていうことの恐怖というかリスクを考えたらうちの会社だったら絶対やらないですよね。花火って一個倒れて失敗したら大変なことになりますし、未だに僕も同じですけどほんとに一個事故があったら何やっててもなんも意味もなくてですね、大きなマイナスにはなってしまいます。ですから会社がこの選択をしなかったのは僕はすごい正しいなと思います。ただ入社した時に僕が聞いていたこの会社はものを作っていく会社で、社員が次から次へと提案して、それが世の中にとっていいことであればそれは会社は全面的に応援するんだっていうことを僕が1年目からずっと刷り込まれていたので「今ここで広告会社がこういうことをしないで何するんですか?」って本気で思ってしまった2011年でした。

「来年もやってくれるんだよな?」って目をキラキラしながら言うんです。もうこれを言われてしまうと、会社からクビになろうがなんだろうがやらなきゃいけないなと(高田氏)

2年目。僕はもうこれ意地でもやろうと思いましたね。なんで意地でもやろうと思ったかというと、もう現地の人たちが「来年もやってくれるんだよな?」って目をキラキラしながら言うんです。もうこれを言われてしまうと、会社からクビになろうがなんだろうがやらなきゃいけないなと思ってとりあえずやりました。そして、やっていくと会場が13箇所になったのです。うちでも上げてくれ、うちでも上げてくれという話があって増えましたが、花火の数は減ります。金額が減ったのです。4800万円です。でも、現地に来た人たちは倍になりました。認知度が上がり、人が増えたのです。

でも、僕は全然博報堂嫌いじゃないですよ。ほんと振り返ったら博報堂にいなかったらこんなこと一切できないですからね。だから博報堂のことも大好きだし、あそこでやってた仕事も大好きです。ルールを守ってないのは僕だったので、それは間違いなく僕が悪いんですが、もうちょっと僕は、夢のある会社だと思ってた分、それを一番語ってた役員の方の考えが、僕にはちょっとショックでした。

そして、3回目は同じく、4600万円集まりました。会場は14箇所となりました。

会社が今ようやく3年経って、東北のプロジェクトを電通さんに遅れること2年。やっと本気で東北のことやり始めました。そうなってくると、僕が出来たことはまだまだ沢山あったのです。ただ、メディア担当部署をやっていた僕は、そのどこに立てるわけでもないんですけども。でも、もっと早くもっと簡単にできることもあったし、僕を使ってくれれば、今、彼らがやっているプレゼンの半分くらいもっといいところにいけたのにっていうのがすごい分かることばかりなんです。なんかそれ見てたら余計残念になってしまい、寂しくなったりもしたのですが、今、会社に僕が残っていれば本当に会社とこのLIGHT UP NIPPONだけじゃなくてもっと取り組めたことって沢山出てきたと思っています。ただ、僕はそれを放棄してしまったので、今、個人になって、自分ひとりでやっていて何が面白いかというと、なんのしがらみがないので、ホントにもう自由に飛び回って好きにやってます。これはこれで全然悪いことではないのですが、ひとりでできる限界をを既にもう感じてます。会社を辞めてホントに自由になって、なんかなんでもできるなあと思った反面、会社にいてできたことはもっとあったのかなと今は思ってます。

でも、僕は全然後悔はしていなく、今、外にいるから会社の人間にも強く言えることも実はありまして、実際競合プレゼンで東北のアドバイザーみたいなことも言われて、今、博報堂とも仕事をしています。

会社の考えるスピードと、個人の考えるスピードというのが当然個人のほうがたぶん何倍も速いと思います。

それも、会社が教育してくれたからこういう一人で戦える人間になってたんですけど、一人で戦える人間になっちゃってたんで、なんか会社のスピード越えちゃったみたいなところがあって、その結果結局なんか親と別れなきゃいけない、みたいなさびしい結果になってしまったのです。会社がもう少しこう聞き入れてくれる環境とか、会社がもう少しこう一人の、一社員の意見を聞いてくれる環境が、もうちょっと、あの結構極地的な状況の時だけでもいいので、2011年の一瞬でもよかったからもう少し話ができたらおもしろかったのかなと思っています。

明日死んでもおかしくないので、その中で自分のできること、自分のやりたいことをもっともっと真剣に考えてその短い時間の中でやりきっていかなきゃいけないのかな、という風に今僕は思ってます。

ですから、会社にいてできること、会社にいなきゃできないこと、で、会社を辞めなきゃできないこと、辞めなくてもできることっていうのをちゃんともっと選択を冷静にしながらこうやっていけたらよかったのかな、と今思ってます。

(会場から質問する参加者)

3.11がなかったらあるいはもし大槌にいらっしゃらなかったとしたら、高田さんは今どういうキャリアを積んでいらっしゃっるとご自分で思いますか?

大槌に行かなかったら多分東北には行っていないと思います。そもそも論ですが、ただ、海に関わる人間として、海が起こしたことですから、そのやらなきゃいけないという気持ちはあったと思うんですけど、実際にそこで自分の友達が連絡とれなかったりとか、いなくなったりしたかもしれないとか死んじゃったかもっていうことが頭に浮かんだのが一番スタートだったので、大津にいなかったらたぶんあそこにはいなかったのかなと思います。ただ、そもそもじゃあ震災がなかったらですね、なかったら、たぶん僕はなんの疑問ももたない、疑問を持ちながら、なんだよって言いながらメディアの仕事をたぶん今もやっていると思います。

3.11がなかったら、僕はたぶんマストを自分の力の中の6割くらいでマストだけやっつけて、残りのパワーを全部外にいく、向けてるっていう、まあ会社にとっては本当に生産性の悪い社員になっていたと思います。

ダイアローグテーマ: 「あなたにとって理想の働き方は?あなたにとっての理想の職場や組織は、というものはどうなのか?」

「みなさんと共有したのは、環境とか一緒に働いている人だとかが結構大事だね。ということと、あとは、本当にやりたいことが決まった時に、そこに自分が持っているもの。たとえば時間であったりとか、お金であったりとか、能力であったりとかっていうのは備わっている場合が多いのだと思います。」 「最後まとまったところとしては、willとcanとmustのバランスっていうのは大事だ。その意識を持って働くことが、自らいきいきしていくことのきっかけになるんじゃないかなっていう話でまとまりました。」

活発な対話が行われ、会場は大変に盛り上がりました。 そして、会の最後浅野さん、高田さんから一言ずついただきました。

「組織から出ることが別にダメなことではもちろんない。そういうやりたいことが見つけた人が、自分たちでやりたいことを見つけていくっていうこと自体は日本にとってめちゃくちゃいい事だと僕は思うので、そういう意味でいうと何かに縛られること自体がいい事ではないということも感じました。」(浅野氏)

「本当に一番いい形というのは、自分のやりたいところを会社についてきてもらえるのが一番いいのかなっていうことを、辞めるとすごい感じて、辞めて本当に感じたことですので、なんかそういうところをもっと政治的なのか思いなのか仕組みなのかわからないですけど、そういったところを、会社のリソースっていうのはすごく有益な部分があると思うのでぜひそういったところでも活動していっていただけたらいいなと思っています。また、僕らは毎年花火を向こうしばらく10年20年は、やっていると思うので、花火が上がりそうだぞ、と思ったら思い出してください。(高田氏)

![【イベントレポート】第8回「働き方と組織の未来」ダイアローグセッション:[特別編]地方と都市を繋ぐ働き方vol.2](https://work-redesign.com/wrd/wp-content/uploads/2015/02/DSC_4639K-640x396-1.jpg)

![【イベントレポート】第7回「働き方と組織の未来」ダイアローグセッション:[特別編]地方と都市を繋ぐ働き方vol.1](https://work-redesign.com/wrd/wp-content/uploads/2014/12/WS000028-640x330-1.jpg)

-640x285-1.jpg)

-640x285.jpg)

-640x299-1.jpg)

-640x299.jpg)

(ダイアローグの様子)

(ダイアローグの様子)