ゲスト:中村 龍太氏(サイボウズ デジタルビジネスプロデューサー/NKアグリ エバンジェリスト)、成澤 俊輔氏(Future Dream Achievement 理事長) 会場協力:StartUp Hub Tokyo 協賛:COMPEITO/OFFICE DE YASAI

2017年3月13日に「複業ナイト~サラリーマン・イノベーターの集い 特別編~」を開催しました。

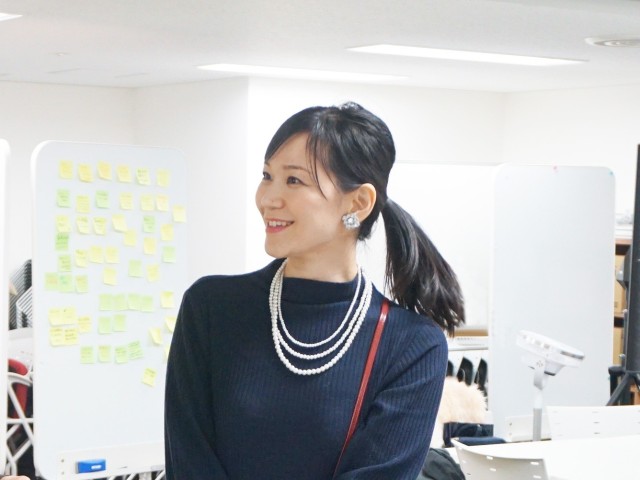

組織に所属しながら、想いをもって社内外で活動する方々(=サラリーマン・イノベーター)が集まり、繋がることで社会がよりよくなっていくことを目指すこの企画。前半はゲストをお呼びしてのトークセッション、後半はお酒を交えながら参加者同士でのネットワーキングを行いました。今回は特別編「複業ナイト」と題して、「未来の働き方」や「未来の組織のカタチの”兆し”」となる活動を実践されている2名のゲストにお越しいただき開催しました。約100名の方々にお集まりいただき、ネットワーキングタイムは30分延長となるなど、最後まで大変な熱気のイベントとなりました。

会場は、今年1月に東京都が丸の内にオープンさせたStartUp Hub Tokyoのご協力いただき、新潟の「海のみえるコワーキングスペース『Sea Point Niigata』」ともサテライトで繋ぎ開催しました。またOFFICE de YASAIさんから協賛されたフルーツ&お野菜を楽しみながらのネットワーキングタイムになりました。

【当日のタイムテーブル】

18:30-19:00 開場

19:00-19:15 オープニング

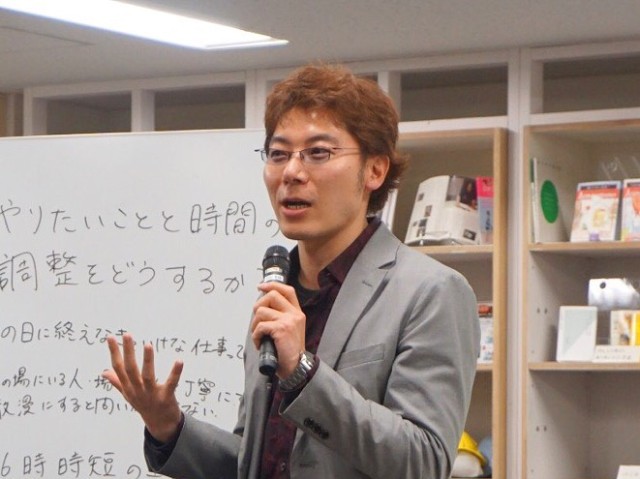

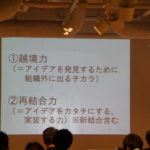

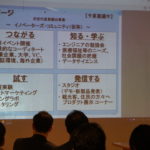

19:15-20:30 イノベーターズトークセッション テーマ「越境する働き方 / 働き方のリ・デザイン」

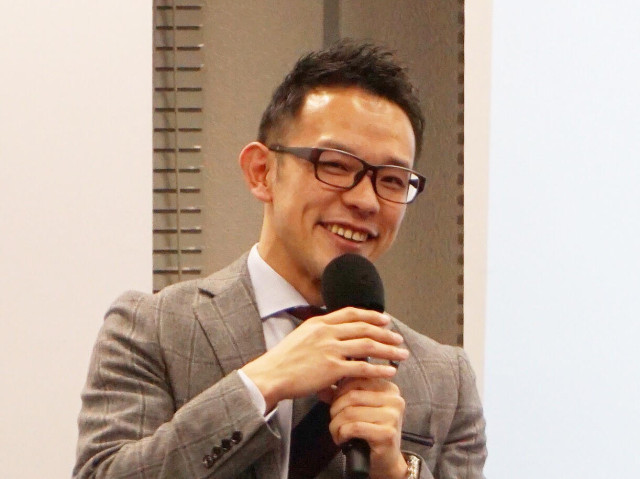

中村龍太氏(サイボウズ デジタルビジネスプロデューサー)

成澤俊輔氏(NPO法人FDA 理事長)

石川貴志氏(Work Design Lab 代表)※ファシリテーター

20:30-21:30 ネットワーキング(懇親会)

【対象者】

・複業という働き方に関心をもつ個人や企業の方

・未来のワークスタイル、ライフスタイルに関心のある方

・未来の組織のカタチに関心のある方

・組織に所属する新規事業担当者や人事担当者など

※本テーマに関心のある方であればどなたでも参加可能です。

※託児はありませんが、子連れ参加大歓迎です。

<イベントページ>

http://peatix.com/event/241332 (Peatix)

https://www.facebook.com/events/771143816383476/ (Facebook)

ゲストスピーカー

■中村 龍太(なかむら りゅうた)氏

サイボウズ株式会社 社長室 デジタルビジネスプロデューサー/NKアグリ株式会社 エバンジェリスト

[プロフィール]

複業家。1964年広島県生まれ。大学卒業後、日本電気

■成澤 俊輔(なりさわ しゅんすけ)氏

NPO法人Future Dream Achievement(FDA) 理事長

[プロフィール]

世界一明るい視覚障がい者。1985年佐賀県生まれ。網膜色素変性症という視覚を徐々に失う難病を抱えながらも大学を卒業。2011年より「社会的に就労困難な方への就労支援・トレーニング環境」を提供するNPO法人FDAの事務局長・理事として勤務、2016年より理事長に就任。現在、障碍者雇用に関する、コンサルティングや講演などを精力的に実施。2016年「DIAMONDO ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ「未来をつくるU-40経営者」にも選出。

イベントの様子(Togetterまとめ)

■当日の様子まとめ[公式](Work Design Lab加藤たけしさん作成)

https://twitter.com/takeshi_kato/status/841231001355341824

1960年生まれ、福島県二本松市出身。東京大学法学部卒。国税庁醸造試験所で研修後、大七酒造に入社。専務取締役、取締役副社長を経て、97年8月に第10代当主となる。蔵の創業は1752(宝暦2)年で260年をこす歴史を持つ。何年も、ねかしてから出荷する伝統的醸造法「生もと造り」で本物の日本酒を追及し、東日本大震災後も積極的に海外市場にも進出。2016年1月にふくしま産業賞の最高賞となる「知事賞」を獲得。伝統を守りつつ、未来の新しい事業のカタチを創造している。

1960年生まれ、福島県二本松市出身。東京大学法学部卒。国税庁醸造試験所で研修後、大七酒造に入社。専務取締役、取締役副社長を経て、97年8月に第10代当主となる。蔵の創業は1752(宝暦2)年で260年をこす歴史を持つ。何年も、ねかしてから出荷する伝統的醸造法「生もと造り」で本物の日本酒を追及し、東日本大震災後も積極的に海外市場にも進出。2016年1月にふくしま産業賞の最高賞となる「知事賞」を獲得。伝統を守りつつ、未来の新しい事業のカタチを創造している。 1987年生まれ。福島県郡山市出身。大学卒業後、広告代理店に勤務。東日本大震災をきっかけに、福島にUターンし、農業プロデュースカンパニー「concept-village(コンセプト・ヴィレッジ) 」を設立。チェルノブイリ原発への視察等を行う傍ら、福島県産の農産物の風評被害払拭を目的とした「福島に“つながる”弁当」の企画を立ち上げ、2013年より販売を開始。地元福島の食材を通じて、県内の生産者と都市部の消費者を繋いでいる。2015年11月からは東京駅でも販売を開始し「ふくしまベンチャーアワード2015」の最優秀賞にも選出。

1987年生まれ。福島県郡山市出身。大学卒業後、広告代理店に勤務。東日本大震災をきっかけに、福島にUターンし、農業プロデュースカンパニー「concept-village(コンセプト・ヴィレッジ) 」を設立。チェルノブイリ原発への視察等を行う傍ら、福島県産の農産物の風評被害払拭を目的とした「福島に“つながる”弁当」の企画を立ち上げ、2013年より販売を開始。地元福島の食材を通じて、県内の生産者と都市部の消費者を繋いでいる。2015年11月からは東京駅でも販売を開始し「ふくしまベンチャーアワード2015」の最優秀賞にも選出。

-640x485.jpg)

-640x495.jpg)

-640x490.jpg)